| おわりに |

5月のUtah訪問

昨年9月に急に亡くなられたYale UniversityのProf. Macnabの追悼シンポジウムに参加するため、4/30に伊丹空港から成田を経由してNYはJFKに着陸しました。リムジンバスでコネチカットはNew HavenにあるYaleへ。2ヶ月振りのアメリカは例のイラク戦争捕虜(POW)の虐待問題で揺れていましたが、とくに自分には変化は感じませんでした。シンポジウムは、我々の分野に大きな影響を与えたBobが広く受け入れられて慕われていたことを証明するように、厳かな中にもユーモアのあるものでした。改めて、彼の存在の大きさを感じました。5/3にJFKからSalt Lake Cityへ。出国の時は大雪だったのに、今回は真っ青な雲一つない青空で迎えてくれました。気温も高く、冬に永久に溶けそうにもない程積もっていた雪が全く消えていました。空港でレンタカーを借りて、2ヶ月振りの運転は最初はおっかなびっくりでしたが、すぐに感覚を取り戻しました。ラボにはお昼前に着き、駐車場のチケットをもらって、A permitのいつもの駐車場へ。ラボへ行けば、少しの変化があるものの、みながとても優しく受け入れてくれました。Davidは実験をしているし、むしろ前よりも活気があるような気すらしました。僕のベンチとデスクは後継者のMarianが受け持ち、正式にラボの大学院生になったKoushikがラボの細かいことをマネージしてくれて、システマティックに物の管理も行われているようです。いろいろ考えて選んできたおみやげを、ラボのメンバーに渡して、お昼は近くのレストランでDavidがみんなを連れて行ってくれました。日本のアパートのこと、新しいビル、ラボの引っ越し、メンバーのことなど、話題は尽きません。Utahの方も面白い結果が出てきているようで、仕事の話もしました。そしてその日は残されていた書類仕事やお金の支払いなどを片付けました。夜は友人のLindseyの家へ。

Lindseyのところでは、美味しいチキンの照焼きをごちそうになりました。Brandonがスウェーデンにmissionaryで出かけているので、家族はLindseyをのぞけばみな女性ですが、相変わらずの元気な子供達。長女のBeckyはラクロスのチームに入っているそうで、試合終了後8時過ぎに帰ってきました。いろんな話をした後、消灯は10時。みんな朝がとても早いようです。5時半には起きはじめるのです。なので、僕もすぐにシャワーを浴びて就寝。翌朝はみなにあわせて起床し、片付けて、奥さんのLisaが出勤するのにあわせて食事が準備されます。今日は父親のLindseyの当番のようで、彼が食事を準備し、子供達をひとりづつ送りだします。僕も邪魔にならないように8時すぎにラボへ。

今回のUtah訪問では、本当に多くの人に会ってきました。BiologyのO先生、古い友人のMarkやValerie, このwebで最初に連絡をくれてそれ以来のおつきあいがあるM先生、留学の後半を支えあった日本人の仲間達、そしてラボのメンバー。実験をする一方で、書類を日本へ送ったり、未支払いを済ませて銀行口座を閉めてCasher's checkを作ったり、ラボストックのリストを作ったり、そうした忙しい中でこんなにたくさんの方々に会ってきました。欲張りな僕は、昨年の今頃からspeakingの練習のために通っていたToastmastersのmeetingにも参加してきました。最初の夜以外はラボのKoushikの家にとめてもらいました。忙しかったですが、充実した大変楽しい滞在でした。もうUtahに思い残すことはありません。すべて片付けてきました。お世話になった皆様、本当に有り難うございました。帰る時、さすがに今回は少しセンチメンタルになりましたが、同時に日本での新たな生活を思えば身が引き締まる思いで帰ってきました。

恩師David Blair先生のこと

これまでこのwebではたくさんの友人のことを書いてきました。Momoなんかは何度も登場したのではないでしょうか。ここでは僕の先生のことを書きましょう。Davidと初めに会ったのは94年の8月です。僕の名古屋大学時代の最初の先生が急に亡くなられ、1年後に追悼シンポジウムが箱根で行われました。その時にDavidが来てくれたのです。緊張してどんなことを話したのかほとんど覚えていません。彼の88年の有名な論文は読んでいたのに、なぜか90年のCellに発表され、現在の彼を形作ったエポックメーキング的論文を読まずに話をしに行ったという、今から思えばとんでもなく失礼なことをしでかしたのでした。僕は恐いもの知らずの若者でした。それから2年が経ち、僕の修士論文を英文雑誌に投稿するとなった時、指導教官の本間先生が僕の論文のドラフトをDavidに渡して読んでもらったのです。後で真っ赤に添削された論文を読み直して行くうち、こんなに分かりやすくなるんだと、大変感動したことを覚えています。同じ年(96年秋)、彼が本間研に1週間滞在することになりました。僕はすっかり張り切ってしまい、彼がくる前に当時いたラボのメンバーに提案して、発表されたばかりの論文で自主勉強会をしたくらいでした。自分の取りたてのデータを彼に見せて話できるのが楽しくて、ラボ全員と出かけた遠足ではずっと一緒の車に乗り、張り付いて話をしていました。当時は学生さんもまだまだ外国の先生に対してシャイでしたから、僕はそれをいいことにせっせと売り込んでいたというわけです。その時Davidは、「将来はどうするんだ、アメリカでは大学院でのテーマからたいていみな変わって行くものだけど」と言いました。僕は「あなたの研究室で実験をしてみたい」とはっきりと言ったことを覚えています。その時はDavidは何も言いませんでした。それから半年が経ち、僕はGordon conferenceに参加する機会を得ました。初めてのアメリカでしたが、学会で英語が分からずたくさん恥をかいた後、DavidのいるUtahへ行きました。のちに僕が5年間住むアパートの向い側にあるBed & Breakfastに宿泊しました。金曜に着いて、土曜日の朝からラボのメンバーとdiscussionをして、その後Subwayでサンドイッチを食べた後、Solitudeでクロスカントリースキーをしたことを覚えています。その時に、口約束ですが、ポスドクに来ていいよ、という返事をもらいました。その後の2年間はデータを交換したり、僕の博士論文のドラフトを送ってcritical readingをしてもらったりしました。98年の夏に正式にポスドクになりたい旨の手紙を送りました。その時の返事は、サラリーの問題があるから待ってくれ、というものでした。その後僕は学振PDに落選したりといろいろありましたが、彼のところに最終的に1年と言うことで決まったのでした。

僕は彼のラボの最初のポスドクで、しかも学生でない最初の外国人でした。だからDavidはほとんど全てのことを一緒に僕とやってくれました。最初の一週間はfaculty meetingの時以外はほとんど僕に付きっきりでした。苦手な電話もすべてやってくれたのです。僕が言わないといけないのは、yesとかnoだけ。本当に助かりました。今思えば、よくこんな僕を雇ってくれたものです。その後、それなりに英語が話せると思って、自信満々だっただけに、話せないことがわかったり、学生さんの優秀さに圧倒されてしまったり、何もできない自分のことを思ってすっかり落ち込んでいた僕を、何度も何度も励ましてくれました。彼のオフィスに行き、discussionのあと、感謝の気持ちで泣きそうになりながら出てくることが何度もありました。データが出せない自分が本当に歯がゆく、英語でうまく話せない自分が歯がゆく、申し訳ない気持ちでずっと押しつぶされそうな一年目でした。

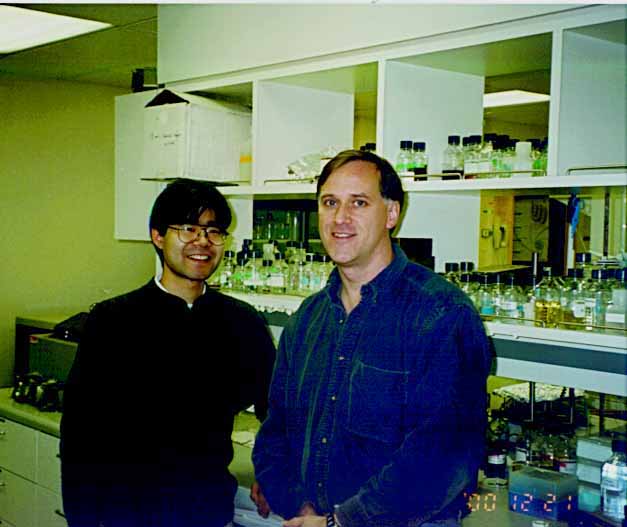

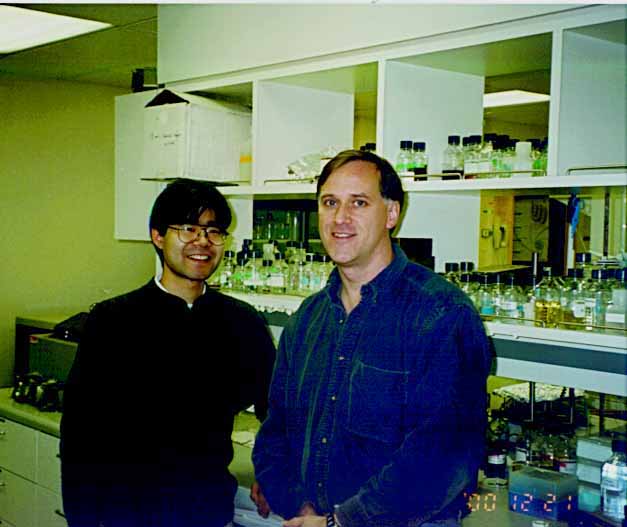

その後Davidは子育てもあり、あまり僕のことを構ってくれた記憶はありません。でも、ラボでは常にdicussionをしてくれました。おそらく家庭やfaculty meetingなどで苦しいこともあったことでしょう、でもそんなことをお首にも出さない彼は偉かったです。ビザの更新の時は、大変迷惑をかけてしまいましたが、うまく更新できたときは、がっちりと握手したことを覚えてます。そして何と言っても、忘れられないのは、2003年1月のBLAST meetingと2月のKeystone meetingの時ですね。口頭発表だった僕をサポートすべくDavidはすごく気をかけてくれました。またkeystoneの時は、Davidと僕はほぼ毎日一緒に行動しました。本当にたくさんのことを、プライベートなことから将来のことまで、すごく気にかけてくれて、心の底から話をしたのです。僕はその時、本当にDavidと一緒に仕事ができて良かったと思いました。最後の1年は就職のことで励まされながら、常に僕にとって何が一番なのかを考えてくれました。今のICORPに就職が決まった時、推薦書を見せてくれた時、僕は思わず目頭が熱くなりました。できすぎなのです。Davidは「本当のことだから」と言ってくれましたが、そんなに僕は彼のラボに貢献できたのだろうか???と半信半疑でした。でも、彼のラボを去る時、ある程度のことをやり遂げた自信と充実感はしっかりとありました。彼が何度も言ってくれた、次の世代のべん毛研究を育てられるのはSeijiらの世代なのだ、だから期待しているんだぞ、という言葉を胸に刻み、責任を感じながらもしっかりと仕事をやって行きたいと思っています。彼の研究室を選んだことは、本当に自分には大正解でした。幸せな5年間を送ることができたのは、彼と僕がうまくいったことが大きいし、それだけ彼のことを人間的にも仕事的にも尊敬できたことが、大きかったです。彼の弟子として、これからも頑張って行こうと思います。最後に、2000年の冬に撮影した彼との写真を載せておきましょう。

近況

日本に帰国して3ヶ月が経ちました。とまどいや自分の中のこだわりなども少しずつ溶けていくようです。英語に関しては、今のラボにはドイツからのポスドクがいて、毎日英語で話しています。金曜日には、上の階にいるスイス人やカナダ人のポスドクの方と意見交換をしているので、幸いにも英語を使う環境にあります。5年前にくらべて、日本には英語があふれていて、テレビでも英語教育の番組が本当に増えたと思いますね。この間千里であった細胞生物学会では、シンポジウムはすべて英語で発表でしたし、生化学会も英語発表になったようです。海外に向けて開かれた学会環境になってきたといえるでしょう。我々研究者は英語の能力がますます問われることになりました。僕は5年もいたので、それなりに話せるようにはなりましたが、それでももっと話せるひとが大勢いることを常に心の中にしまっておかなければ、どこかでおごりの気分が出てしまうのではないかと危惧しています。謙虚に行きたいものです。また、最近は日本の方の我慢強さやちょっとした優しさ、人との距離の取り方、を感じるようになってきました。アメリカに長い間いたので、日本の細かい気配りに驚き、感心しています。かつて自分も、同じように気を配り気をつけることができたのだろう、と思うと、5年間でそういう細やかさを忘れてしまったのだろうか、と変わった自分に気が付くようになりました。

社会的には、最近の「大衆の敵意」に恐れを感じます。イラクで人質になった方達が自己責任を問われ、厳しいバッシングにさらされたことは記憶に新しいですが、今度は拉致被害者の家族会の方にも同じように多くの非難が寄せられたそうです。それがまた大きく報道されるところも恐いところです。これでは口に出して言いたいことが、言えなくなってしまうことを意味しているような気がしてなりません。そんなにかっかすることないんじゃないの?という気楽さが、欠けているように思えてなりません。なんだか日本に住む多くの人が、怒りを溜め込んでいるように思えるのです。余裕がないように思えます。それが恐いなと思います。これからはどんな世の中になって行くのでしょうか。もう少し皆が心に余裕を持ち、笑って暮らせるようになって行ってほしいものです。

最後に

5年もの長い間、このwebを御覧になっていただき、本当にありがとうございました。僕の5年間のUtahでの生活は、かけがえのないものです。苦しくて帰国したいと思った時期もあれば、日本が大嫌いになった時期、少し英語ができるようになって嬉しかった時期、友達がたくさんできて遊びに行くことが楽しかった時期、将来のことを考えてしんどかった時期、といろいろありました。今、自分の書いてきたことを振り返ると、その時その時、自分なりに精一杯だったんだと思います。Utahでお世話になった皆様には本当に感謝の気持ちで一杯です。心の優しさとは何か、助け合うことの大切さとは何か、ということを教えられました。そして今はそれを日本で実行して行きたいと思っています。このwebを通して知り合った皆様、これまで御意見や御感想を送って下さりありがとうございました。最初は限られた人にひっそりと自分の生活を伝えるべく始めたものでしたが、いつの間にかこんなにたくさんの方からメールをいただくことになりました。おかげで張り合いがありました。書くことで、自分の思いを伝えることができたのは、幸せなことだったと思います。そして、どれくらいいらっしゃるのか分かりませんが、このwebを一度でも御覧になったことのある皆様、来ていただきありがとうございました。今回を持ちまして、この留学報告は終わりにさせていただきます。新しいサイトを立ち上げる予定ではありますが、まだどうなるか分かりません。もう少し自分の仕事や生活が軌道に乗ってからということになるでしょう。それでは、みなさまさようなら。