概日時計の分子機構の解明

私たちは毎日、時計を読んで生活しています。それと同じように、動物、植物、さらにバクテリアでも、体内にある時計を使って,一日のなかで活動を調整しています。時計は非常に有用なため、生物は進化の過程で約24時間周期の時計機構(概日時計といいます)を細胞内に備えるようになったと考えられています。

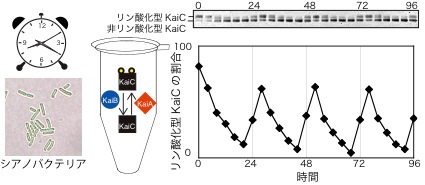

私たちはこの概日時計の仕組みを明らかにし、その知識を基に生活をもっと豊かにするため、時計を持つ最も単純な生物であるシアノバクテリアを使って研究を進めています。1996年頃、3つの遺伝子(kaiA,kaiB,kaiC)が概日時計の中心であることがわかりました。さらに2005年には、KaiA,KaiB,KaiCタンパク質とATPを試験管内で混ぜるだけで、安定した約24時間の振動を発生させることがわかりました。KaiCはKaiAとKaiBの協力のもと、24時間周期でリン酸化状態と脱リン酸化状態を繰り返しているのです。このリン酸化のサイクルが時間を測る基本的な仕組みだと考えられます。

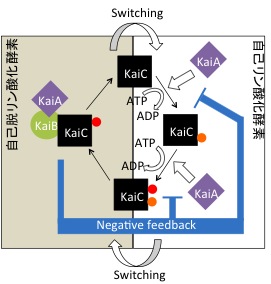

この3つのタンパク質、KaiA, KaiB, KaiCはどのようにして時を刻んでいるのでしょうか? これまでの研究から、KaiCは、自分自身のリン酸化状態によって、自己リン酸化酵素もしくは自己脱リン酸化酵素として働くように変換されており、そこにリン酸化を促進するKaiAと逆に抑制するKaiBが結合解離を繰り返すことがネガティブフィードバックとなり、安定した振動が生まれると考えられます。

今後は、概日時計が環境適応機構として機能する仕組みを明らかにしたいと考えています。概日時計が生物にとって適応的機能を発揮するためには、内在性のリズムを安定に維持することと、その周期が環境に同調できることが必要です。また、概日時計の情報を細胞の遺伝子発現に反映させる経路も必須な要素となります。そのため、試験管内再構成系を使って三つの時計タンパク質が安定して時を刻みつづける仕組みや、同調機構を調べるとともに、時計からの時刻情報がどのようにして生物の活性制御系に伝達されているか、について、分子機構の解明を行っています。